近日,放射医学协同创新中心曹建平教授团队和国家血液系统疾病临床研究中心/苏州大学附属第一医院血液科吴德沛教授合作团队在辐射相关造血恢复的调控机制方面取得新进展,相关成果以“Raffinose-metabolizing bacteria impair radiation-associated hematopoietic recovery via the bile acid/FXR/NF-κB signaling pathway”为题发表在《Gut Microbes》杂志上。论文链接:https://doi.org/10.1080/19490976.2025.2488105

高剂量电离辐射可引发急性辐射综合症(ARS),其中以造血亚综合症(HS)最为常见,辐射后造血恢复(RAHR)对于减轻ARS的致命并发症至关重要,但目前的治疗策略仍有较大限制。肠道微生物作为人体最大的共生系统,近年来被发现在多种疾病中发挥关键作用,其在RAHR中的具体机制尚不明确。

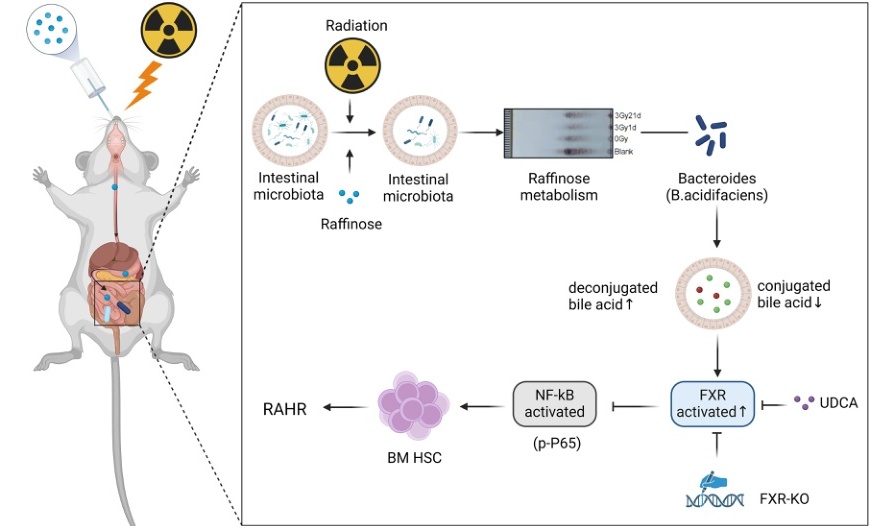

在该研究中,合作团队采用全身辐射小鼠模型系统探讨了肠道微生物组与RAHR之间的关系。首先通过多组学分析和微生物移植实验,首次揭示了肠道棉子糖代谢细菌特别是嗜酸拟杆菌在RAHR中的重要生物学作用。进一步分子机制研究发现,肠道棉子糖代谢细菌通过影响胆汁酸/FXR/NF-κB信号通路,抑制辐射相关造血恢复。上述发现为靶向棉子糖代谢细菌或采用FXR抑制剂干预RAHR奠定了理论基础,为HS的治疗提供了新的思路。

图:棉子糖代谢菌群通过胆汁酸/FXR/NF-κB通路调控RAHR机制示意图

放射医学协同创新中心焦旸教授为该论文第一作者,硕士研究生任嘉溦、博士研究生谢世昌为共同第一作者,国重室/国家血液系统疾病临床研究中心/苏州大学附属第一医院血液科吴德沛教授、祁小飞教授和苏州大学苏州医学院周哲敏教授为该论文的共同通讯作者。放射医学协同创新中心为该论文的第一完成单位。上述研究工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家血液病临床医学研究中心基金和辐射防护国家重点实验室内部协作基金等项目的资助。

(撰稿人任嘉溦、第一审稿人焦旸、审稿人王成奎、第一校稿人焦旸、第二校稿人曹建平、校稿人王成奎)