近日,放射医学协同创新中心王殳凹教授团队联合西安高新技术研究所、中国工程物理研究院和西交利物浦大学研究人员基于Lennard-Jones 12-6势理论推导,提出了“多重原子限域增强效应”设计理念,在金属有机框架材料中构筑全新的四面体碘笼作为强吸附位点,实现了破纪录的痕量氙和氪的捕获。研究成果以“Confinement-intensified multi-heavy-atom effect in a tetrahedral iodine cage enables unprecedented capture of trace xenon and krypton”为题发表于Chem(DOI:10.1016/j.chempr.2025.102652)。

在乏核燃料后处理中,高效捕获放射性惰性气体氙(133Xe、135Xe)和氪(如85Kr)是实现放射性气态污染有效控制的关键。然而,惰性气体化学性质稳定,缺乏偶极矩和四极矩,无法形成强相互作用(如偶极-偶极作用或氢键),仅依赖微弱的范德华(vdW)力导致多孔材料对其吸附亲和力不足,削弱了从复杂的空气成分中有效捕获Xe/Kr的能力,使得在乏燃料后处理过程中有效捕获低浓度的Xe和Kr仍然是一个重要挑战。此外,决定吸附剂性能的关键结构参数尚未得到系统解析,进一步制约了高效吸附材料的设计与优化。

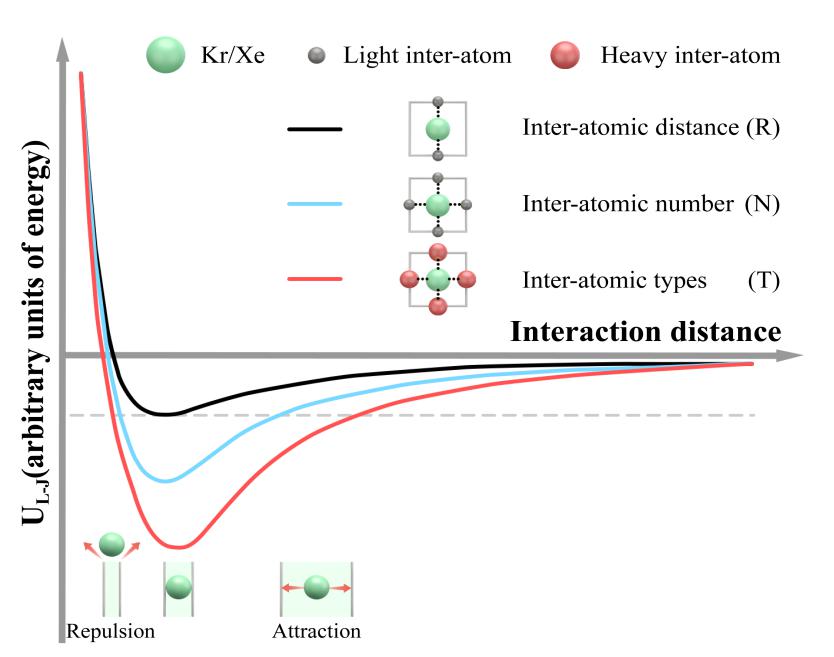

为了强化惰性气体(Xe/Kr)和主体(吸附剂)之间的vdW相互作用和全面解析吸附剂捕获Xe/Kr的结构参数,由王殳凹教授领衔的苏州大学放射化学研究团队基于Lennard-Jones (L-J) 12-6势理论,明确了影响吸附性能的关键参数(图1):原子间距(R)、作用原子数(N)和作用原子类型(T)。基于此,团队提出“多重原子限域增强效应”设计策略:通过在纳米限域空间中精准排布多个重原子,最大化vdW作用强度。

图1基于Lennard Jones 12-6的UL-J肼深与关键特征参数相互作用距离的关系示意图

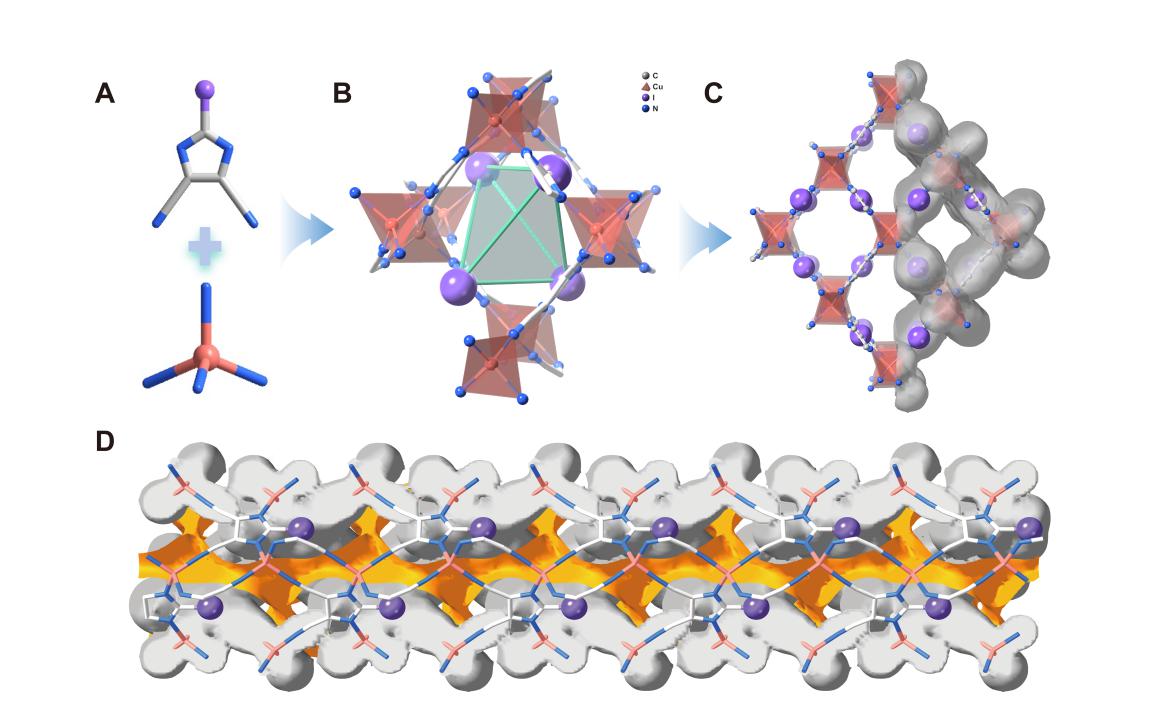

本研究基于“多重原子限域增强效应”设计理念,以金属有机框架材料为设计平台,以平面配位的梯形重原子碘代配体(碘原子为“头部”)和四面体配位的Cu+为金属节点(CuN4结构单元)自组装形成三维金属有机框架材料(Cu(idc-I))。单晶X射线衍射(SCXRD)结构解析显示梯形配体沿c轴头对尾排列,并在三维框架中交错取向,使在Cu(idc-I)中成功构筑全新的串联排列的纳米四面体碘笼。该四面体碘笼沿a轴的空腔尺寸约4.1 Å,与Xe(4.047 Å)和Kr(3.655 Å)的动力学直径高度匹配,可精确容纳单个惰性气体原子(图2)。

图2 Cu(idc-I)晶体结构的单晶X射线衍射数据

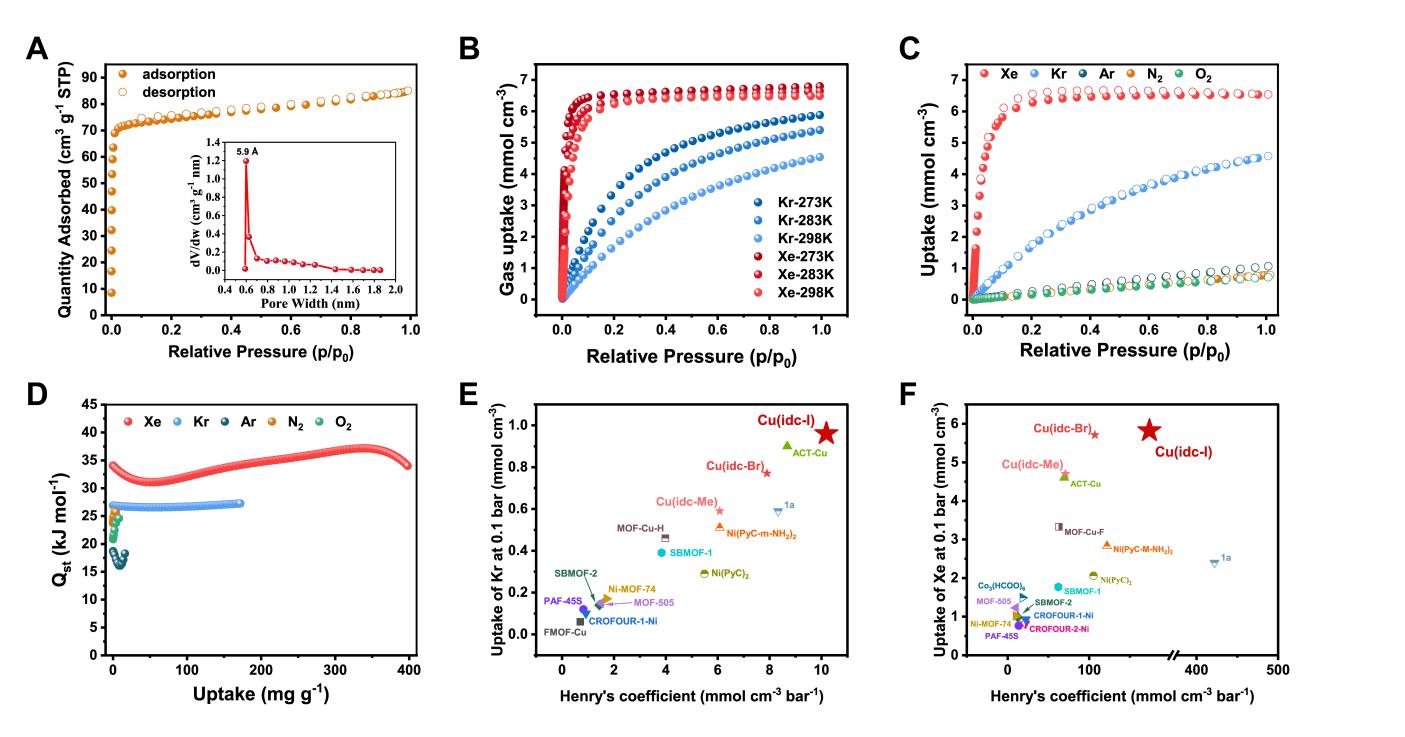

图3单组分气体吸附性能

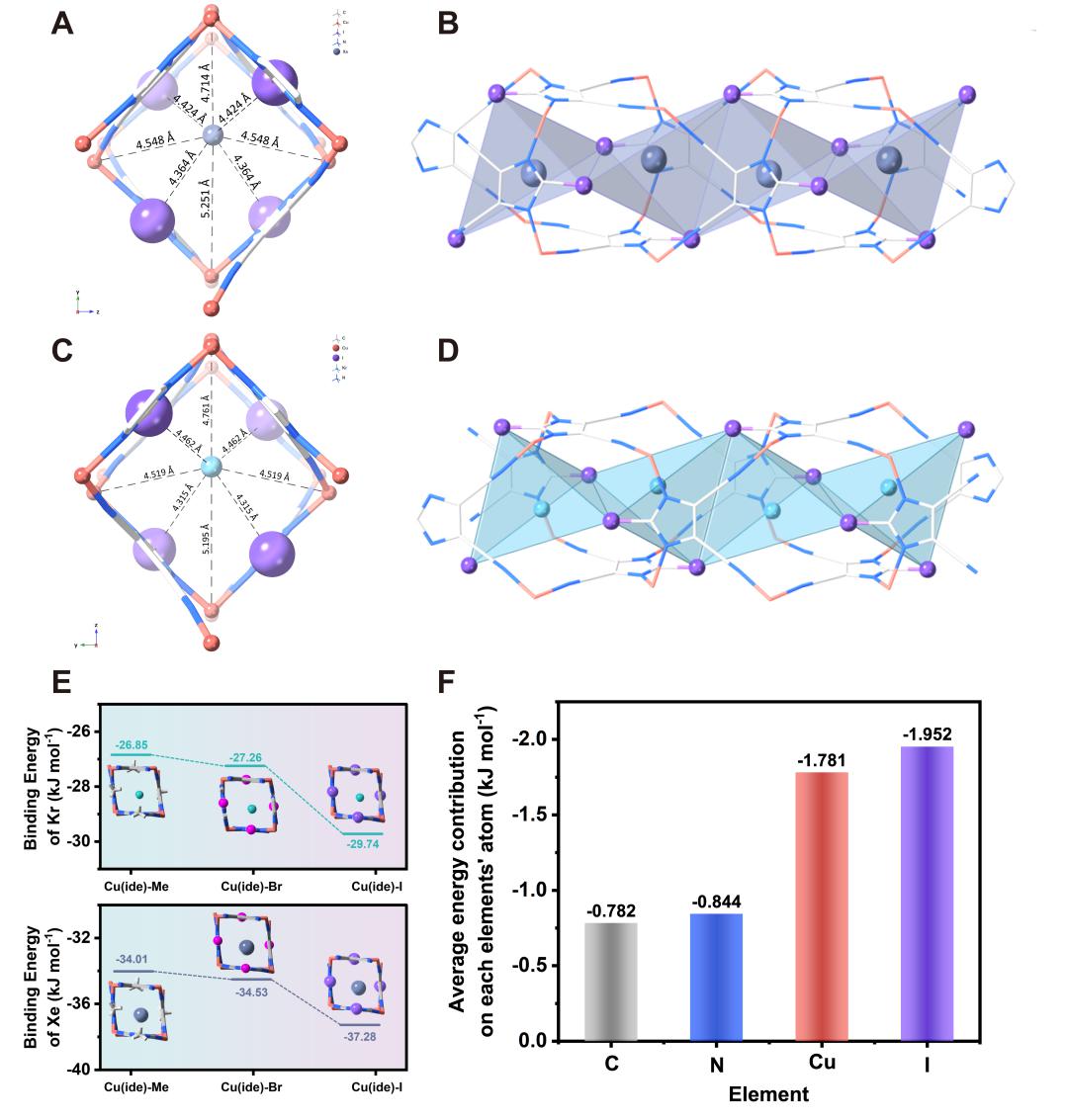

得益于精准的孔道限域和密集排布的四面体碘笼结合位点,Cu(idc-I)在298 K、0.1 bar条件下表现出优异的吸附特性:Xe的吸附量高达128.58 cm3/cm3,Kr吸附量达20.83 cm3/cm3,Kr的亨利系数达到创纪录的10.19 mmol/(cm3∙bar),超过了迄今为止所有已报道的基准吸附材料(图3)。通过原位单晶X射线衍射和自旋极化周期性密度泛函理论(DFT)计算,直观观察到Xe/Kr原子被精确限域在一维串联排列的四面体碘笼中。DFT计算证实了材料对惰性气体的结合强度遵循Cu(idc-I)>Cu(idc-Br)> Cu(idc-Me)的规律,与实验数据高度吻合,凸显碘位点的显著优势。进一步解离能分析显示各原子对结合能的贡献为:I(-1.952 kJ/mol)>Cu(-1.781 kJ/mol)>N(-0.844 kJ/mol)>C(-0.782 kJ/mol),证实原子序数越高与Xe结合越强,验证了四面体碘笼作为高亲和力吸附位点的设计理念(图4)。

图4 Xe/Kr@Cu(idc-I)中Xe和Kr原子的吸附结合位点及DFT计算

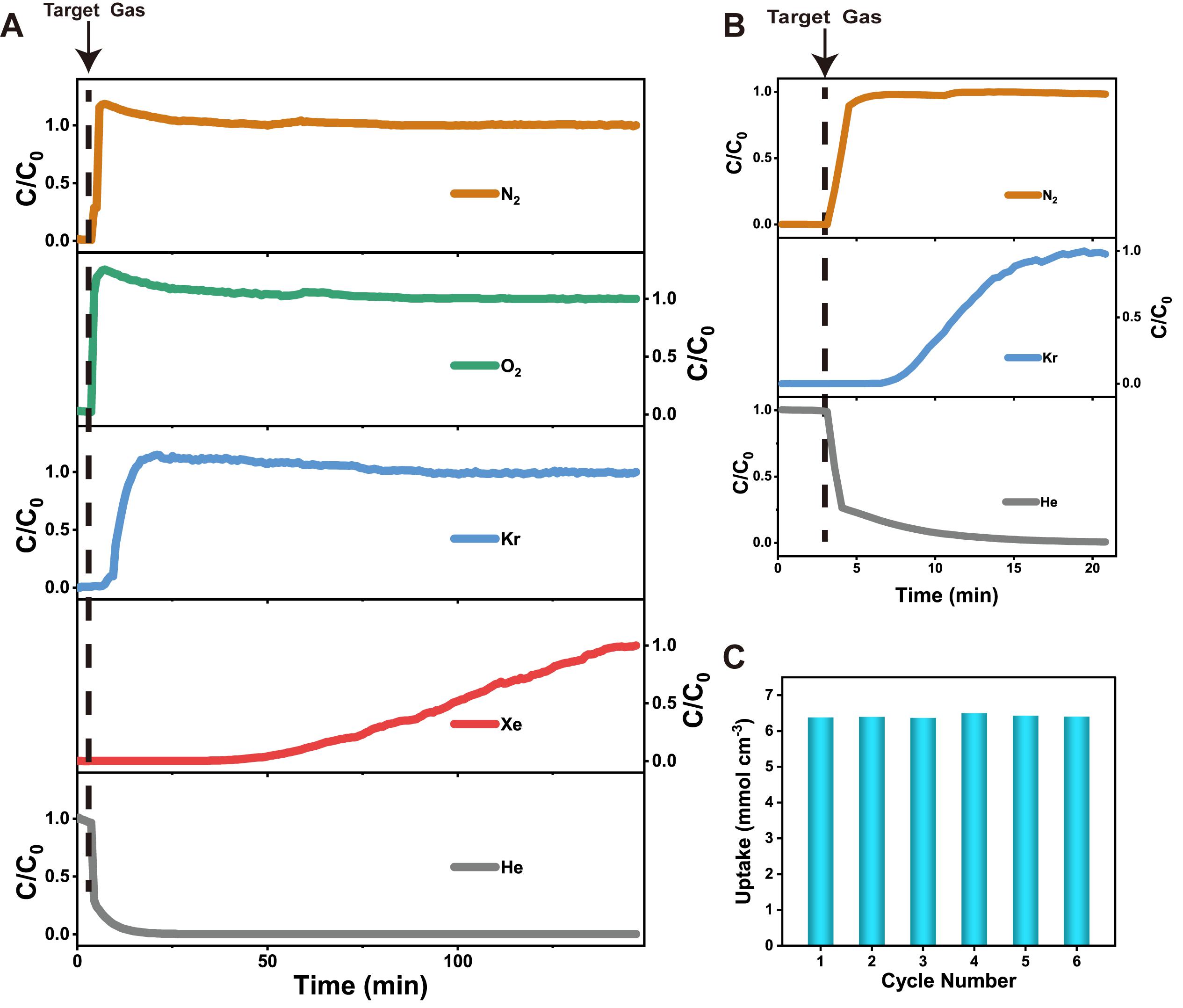

为验证Cu(idc-I)在乏燃料后处理中的实际应用潜力,本研究进行了动态柱穿透实验。结果表明,该材料对模拟废气中的Xe和Kr均表现出卓越的捕获性能:Xe吸附容量达48.93 mol/m³,Kr吸附容量达9.62 mol/m³(图5)。兼具优异的耐辐照性和热稳定性使Cu(idc-I)成为从乏燃料后处理的废气中捕获Xe和Kr的新型基准吸附剂。

图5动态柱穿透实验和吸附循环实验

本研究提出了惰性气体吸附材料设计的新范式,展示了通过理性设计实现化学成果在核应急响应、核工业以及公共安全控制等领域产生重要的应用价值。苏州大学王殳凹、马付银,西安高新技术研究所姬国勋,中国工程物理研究院汪小琳和西交利物浦大学丁理峰为共同通讯作者。该工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、新基石科学基金会等的资助。

(撰稿人马付银、第一审稿人徐加英、审稿人王殳凹、第一校稿人马付银、第二校稿人徐加英、校稿人王殳凹)