放射医学协同创新中心何亦辉教授团队在开发新型辐射探测半导体器件方面取得新进展,相关成果以“Solution-Processed High-Resolution Solid Frisch-Grid Perovskite Detector for Hard Radiation”为题在线发表于Advanced Functional Materials。论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202509390。

辐射探测应用中,半导体探测器相当于固态的电离室,其工作原理与气体电离室相似。内部栅网结构作为气体电离室的重要组成部分,能够提供电荷屏蔽并为辐射事件的轨迹重建提供额外信息。然而,由于半导体器件的加工过程如切割、抛光、金属电极的沉积与图案化等精细化操作均可能对辐射探测性能产生显著影响,栅网结构至今尚未应用于半导体探测器中。

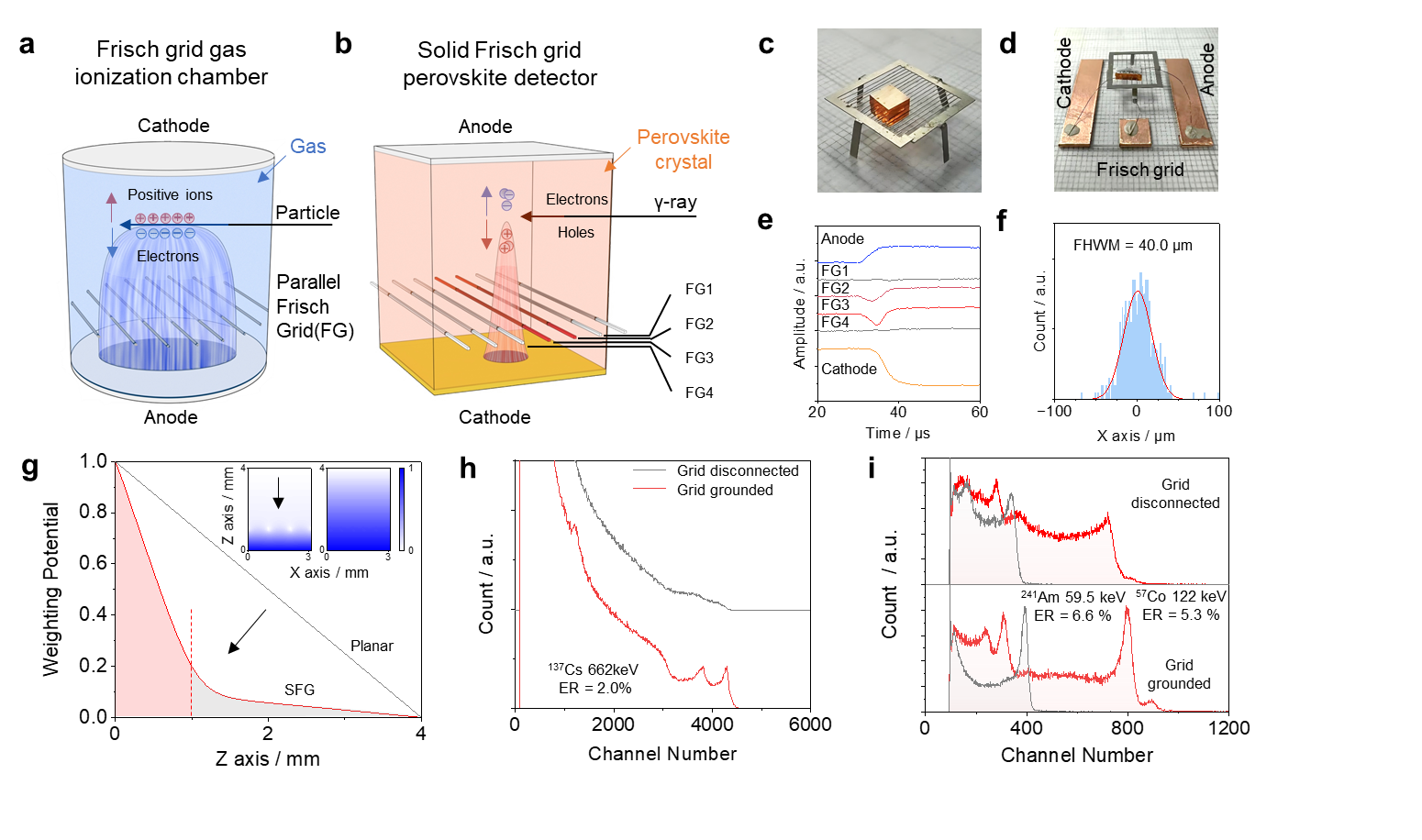

何亦辉教授课题组首次使用溶液法CsPbBr3设计并合成了内置栅网结构的半导体探测器(固态弗里希栅探测器)。通过使用添加剂(DPSI)实现CsPbBr3原子级逐层生长,使用清洁剂(DSO)抑制固态弗里希栅单晶的表面腐蚀和重结晶,实现了简单、稳定的固态弗里希栅单晶制备。研究发现,该探测器能够实现有效的单极性电荷屏蔽(grid inefficiency = 17.1%),能量分辨率(对137Cs@662 keVγ射线最高能量分辨率为1.65%)、时间分辨率(缩短35%)相比于平面型探测器均有显著提升,器件在保存6个月后能谱性能无明显衰减。此外,该研究还探索了使用多丝信号实现载流子漂移路径的重建,获得了高位置分辨性能(40.0 μm)。本研究推动了半导体探测器向小型化、集成化方向的发展,为专用型探测器件的革新开辟了新路径。

图1.固态弗里希栅探测器及其辐射探测性能

该论文第一作者为苏州大学2022级博士研究生覃皓明,共同第一作者为苏州大学副研究员申南南、苏州大学讲师肖宝、苏州大学2024级博士研究生何旭昌。何亦辉教授为该工作的通讯作者。该工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、苏州市创新创业领军人才计划、中国博士后科学基金会和江苏省自然科学基金会等的资助。

(撰稿人覃皓明、第一审稿人何亦辉、审稿人王成奎、第一校稿人覃皓明、第二校稿人徐加英、校稿人何亦辉)